在当前能源技术革新和环境变化的背景下,钙钛矿太阳能电池技术在高效利用和转化太阳能方面展现出巨大潜力。钙钛矿太阳能电池技术发展迅速,但仍面临着表面和界面缺陷相关的挑战,这影响了它们的性能和稳定性,是商业化的主要瓶颈。近日,我校化工学院蒋晓庆副教授在钙钛矿光伏领域取得系列进展。相关成果分别发表于Angewandte Chemie International Edition (1篇)、Journal of the American Chemical Society (1篇)等国际知名期刊。

主客体络合利用环状宿主分子和各种阳离子之间的超分子相互作用,成为解决这些紧迫问题的有前途的解决方案。冠醚已被广泛用于钝化钙钛矿中的表面缺陷,因为它们对配位不足的铅具有很强的结合亲和力。

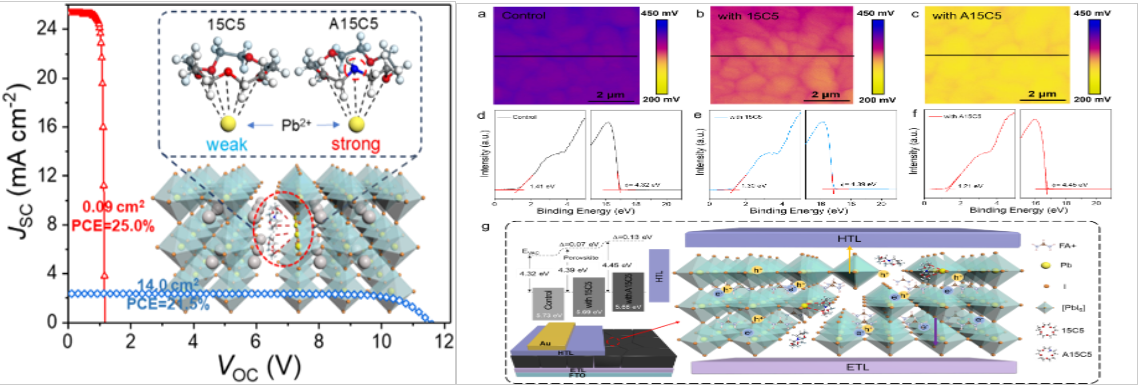

近日,化工学院蒋晓庆副教授与洛桑联邦理工学院Michael Graetzel教授、中科院青岛生物能源所逄淑平研究员、新加坡国立大学魏明杨教授等研究人员合作,以青岛科技大学为第一通讯单位于Angewandte Chemie International Edition刊发主客体复合物中定制的超分子相互作用用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池和模块的研究成果[1]。确定了冠醚与阳离子的超分子相互作用受到环腔内电荷密度分布的影响,由分子偶极矩的大小表示。通过取代杂原子使冠醚实现的更大的偶极矩增强,较高的分子极性使供体原子周围负部分电荷的分布扩大,提高其对软路易斯酸的电子供体能力,与铅阳离子的配位性得到改善。采用氮杂冠醚作为添加剂的钙钛矿薄膜表现出更好的形态、更低的缺陷密度和更好的能级对齐。在此基础上,PSC的功率转换效率(PCE)超过25%,显示出更好的长期稳定性,而基于氮杂冠醚的钙钛矿太阳能模块(14.0 cm2)的PCE为创纪录的21.5%。

最先进的混合卤化铅钙钛矿太阳能电池中采用的含羰基材料表现出强烈的结构依赖性电子供体效应,在缺陷钝化中占主导地位。然而,分子空间构象对含羰基钝化剂功效的影响仍然不明确,阻碍了钝化材料分子设计的进步。

鉴于此,蒋晓庆副教授与洛桑联邦理工学院Michael Grätzel、中科院大连化物所郭鑫研究员等人合作,以青岛科技大学为第一通讯单位于Journal of the American Chemical Society刊发芳香酮的空间构象工程用于高效稳定的钙钛矿太阳能电池的研究成果[2]。研究表明,将芳香酮的空间扭转角从扭曲构型改变为平面构型,如二苯甲酮(BP,27.2°)、蒽酮(AR,15.3°)和9-芴酮(FO,0°)所示,导致显著增加了羰基周围的电子云密度,从而提高了铅基缺陷的钝化能力。因此,钙钛矿太阳能电池的性能也依赖于芳香酮的扭转角,基于FO的共面钙钛矿太阳能电池实现了25.13%的最高功率转换效率(PCE),并且在连续1个太阳光照明下的最大功率点(ISOS-L-1I)工作1000小时后仍保持其初始效率的92%。研究结果强调了分子构象对羰基钝化效果的影响,为芳香酮作为高效稳定钙钛矿太阳能电池钝化剂的设计和开发提供了更深入的见解。

以上研究成果受到国家自然科学基金、山东省自然科学基金和山东省高等学校优秀青年创新团队等项目的支持。

文章链接:

[1] Tailored Supramolecular Interactions in Host-Guest Complexation for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells and Modules. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, e202410454. https://doi.org/10.1002/anie.202410454

[2] Spatial Conformation Engineering of Aromatic Ketones for Highly Efffcient and Stable Perovskite Solar Cells. J. Am. Chem. Soc. 2024, 146, 34833−34841. https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c13866