在全球应对气候变化的紧迫背景下,CO2的高效捕获与资源化利用已成为科技攻关的核心焦点。化工学院刘猛帅/刘福胜/吴明铂教授团队在CO2催化转化领域取得突破性进展。成功开发出一种具有核壳中空结构的ZIF-8@In2O3纳米复合材料,可在温和条件下高效催化常压CO2与环氧烷烃反应,高选择性合成高附加值的环状碳酸酯,为解决温室气体减排与资源循环利用提供了创新性解决方案。该研究成果发表于国际化工顶级期刊AIChE Journal。

1.挑战:常压下高效转化CO2的困境

化石燃料燃烧释放的CO2是导致全球变暖的主要元凶。将CO2视为宝贵的“C1资源”,转化为有用的化学品,是实现“碳中和”与可持续发展的关键路径。其中,CO2与环氧烷烃环加成反应生成环状碳酸酯,因其100%原子经济性和产品的广泛应用价值(如绿色溶剂、聚合物单体、医药中间体等),被视为最具前景的途径之一。然而,由于反应物活化壁垒高,传统催化剂往往需要高温、高压(远高于常压)条件驱动反应。虽然目前已有诸多均相与多相催化剂相继报道,但该反应的高效催化仍面临严峻挑战:(1)催化剂活性与稳定性难兼顾;(2)协同催化机制不明。

2.创新方案:核壳协同,精准调控

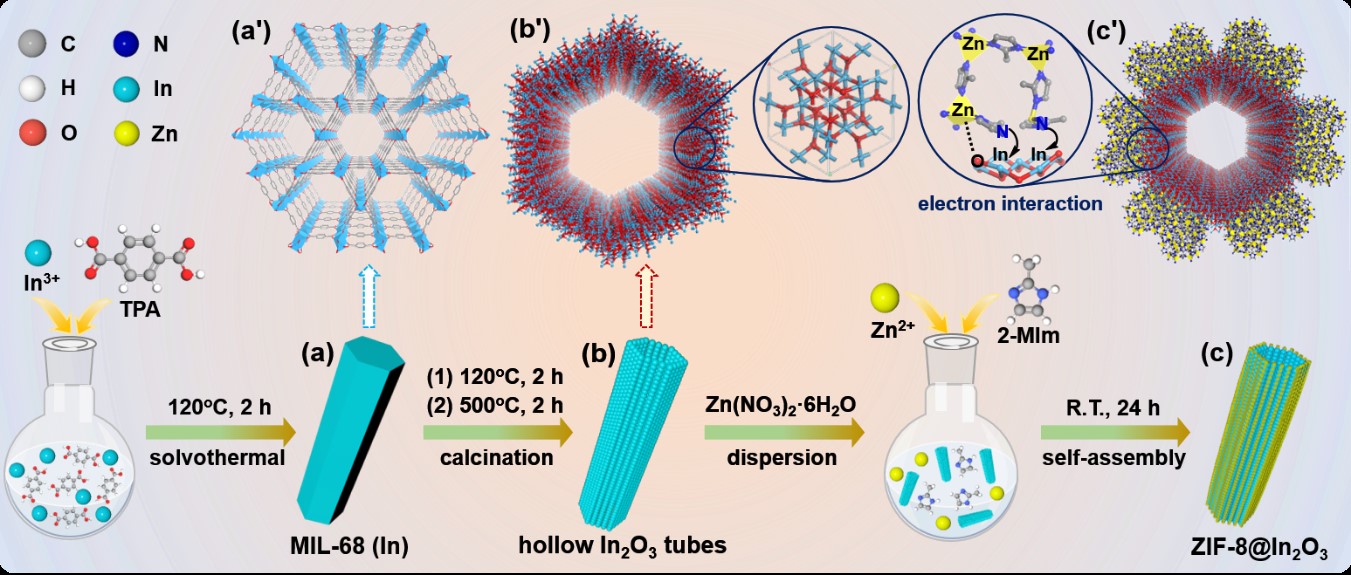

研究团队独辟蹊径,设计并制备了系列核壳中空ZIF-8@In2O3纳米复合材料,其创新性体现在:

(1)巧妙的核壳结构设计

坚固内核:以热稳定性优异的中空In2O3管作为支撑内核,提供机械稳定性;活性外壳:在In2O3表面原位生长沸石咪唑酯骨架材料ZIF-8(由Zn2+与2-甲基咪唑配位形成)形成外壳,提供丰富的孔结构和活性位点。中空优势:独特的中空结构赋予材料高比表面积,利于反应物富集与传质。

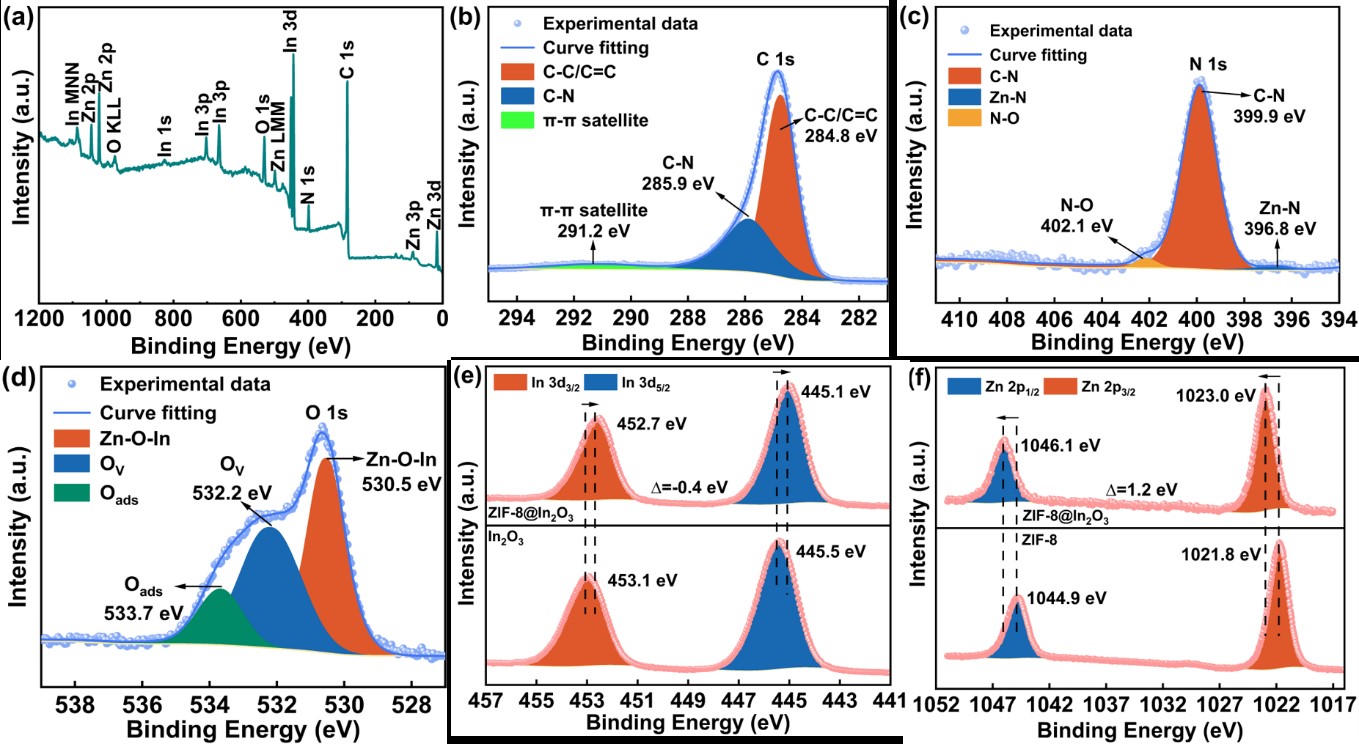

(2)独特的原位自组装与协同效应

在ZIF-8生长过程中,Zn2+与In3+离子竞争性配位2-甲基咪唑配体,这种竞争导致ZIF-8的配位微环境发生改变,即部分配体氮原子与In3+形成弱配位,同时部分Zn2+与In2O3表面的氧原子配位。电子转移:XPS分析证实,电子从ZIF-8中富电子的氮原子向In3+转移,增强了Zn2+位点的路易斯酸性(利于活化环氧烷烃);同时,材料整体的路易斯碱性也得到提升(利于吸附活化CO2,CO2-TPD证实)。协同增效:这种界面相互作用创造性地同时强化了材料的酸性(活化环氧烷烃)和碱性(活化CO2)位点,克服了单一材料性能的局限。

(3)优异的物理化学性质

高比表面积与多级孔道:最优组分ZIF-8@In2O3-1.5具有高比表面积(显著优于单一组分),兼具微孔(0.8-1.3 nm)和介孔(~3.9 nm),其中微孔富集反应物,介孔提供理想反应空间;结构稳定性:TGA表明复合材料热稳定性远优于纯ZIF-8。XRD、FT-IR、SEM/TEM(显示清晰核壳中空结构)、元素分布图(C, N, O, In, Zn均匀分布)共同证实了材料的结构完整性。

3.卓越性能:高效、稳定、广谱

研究人员以常压CO2与环氧氯丙烷(ECH)反应生成氯丙烯碳酸酯为模型反应,系统评估了催化剂性能,显著优于单一ZIF-8、In2O3、物理混合的ZIF-8/In2O3以及众多已报道的多相催化剂体系(对比见论文附表),凸显了核壳结构及界面协同效应的优势。催化剂经多次循环使用后,活性与稳定性无明显下降,且对多种环氧烷烃展现出优异的普适性。

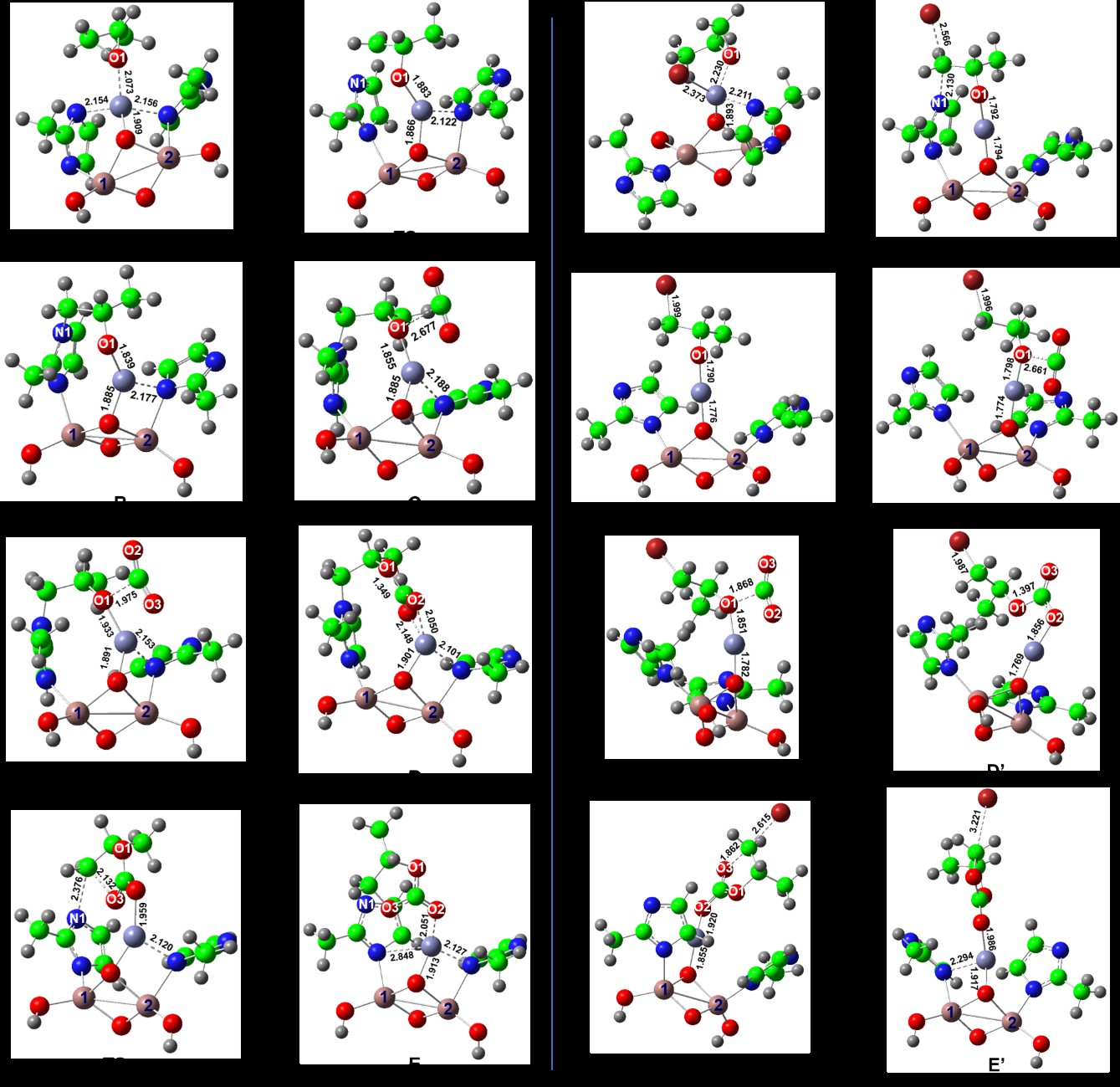

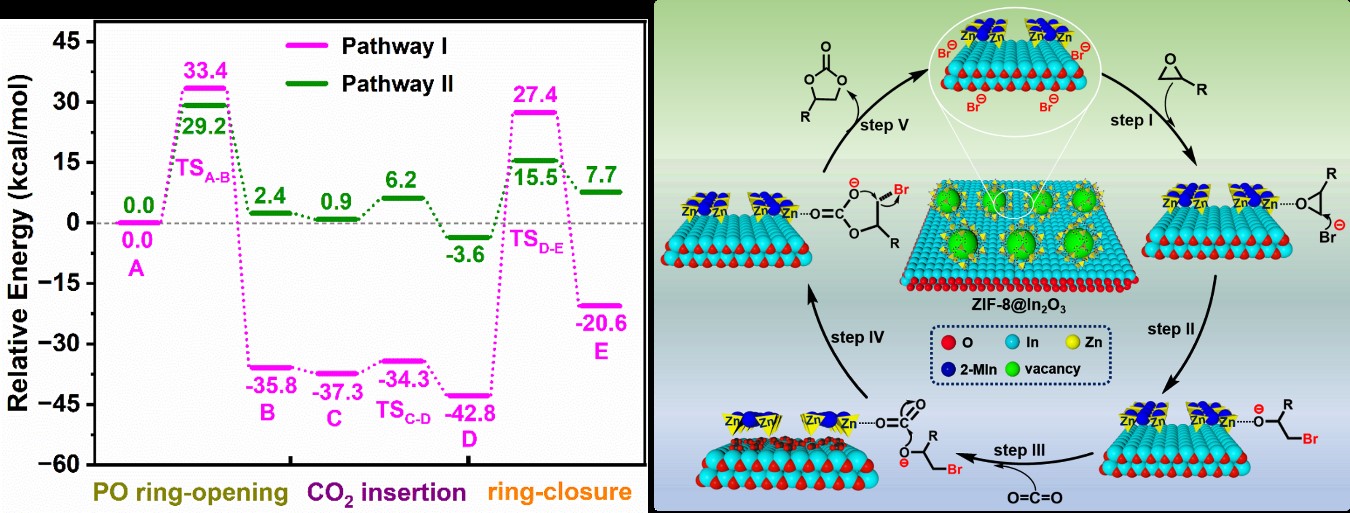

4.反应机制:Lewis酸/碱-亲核活性位点的协同作用解析

为深入理解高性能背后的科学原理,团队结合原位FT-IR光谱和DFT计算,阐明了多元活性位点协同催化反应路径与能垒差异;基于自然键轨道(NBO)分析,定量揭示出反应过程中关键步骤(如环氧烷烃与Zn配位、Br⁻进攻开环、CO2插入、O原子转移与环闭合)的电子转移和轨道杂化细节,从电子层面阐明了协同作用的微观本质。

该项研究成功解决了高效CO2环加成催化剂在常压条件活性不足与结构稳定性难以兼顾的核心难题,为开发新型双功能(酸/碱)协同催化剂提供了新思路,也为理性设计面向CO2高效转化的催化剂提供了理论指导。以上研究成果以“Insight into synergistic catalysis of core‐shell ZIF‐8@In2O3hollow nanocomposite for efficient atmospheric CO2fixation”为题发表于国际化工顶级期刊AIChE Journal,论文链接:http://doi.org/10.1002/aic.70020。青岛科技大学化工学院刘猛帅为论文第一作者,吴明铂教授与刘福胜教授为共同通讯作者,青岛科技大学为第一单位。本研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省青创团队发展计划等项目的资助,同时感谢上海第二工业大学高崑淇博士在理论计算方面提供的重要指导与支持。