近日,青岛科技大学朱晓东/木天胜团队在《Advanced Functional Materials》期刊上发表了题为“Tailored Work Function by N, Si Co-Doping Enables High-Performance Hard Carbon Anode for Lithium-lon Batteries”的研究论文(中科院一区,影响因子:19)。化工学院研究生宋佳瑶为论文第一作者,朱晓东教授、木天胜副教授为论文共同通讯作者。

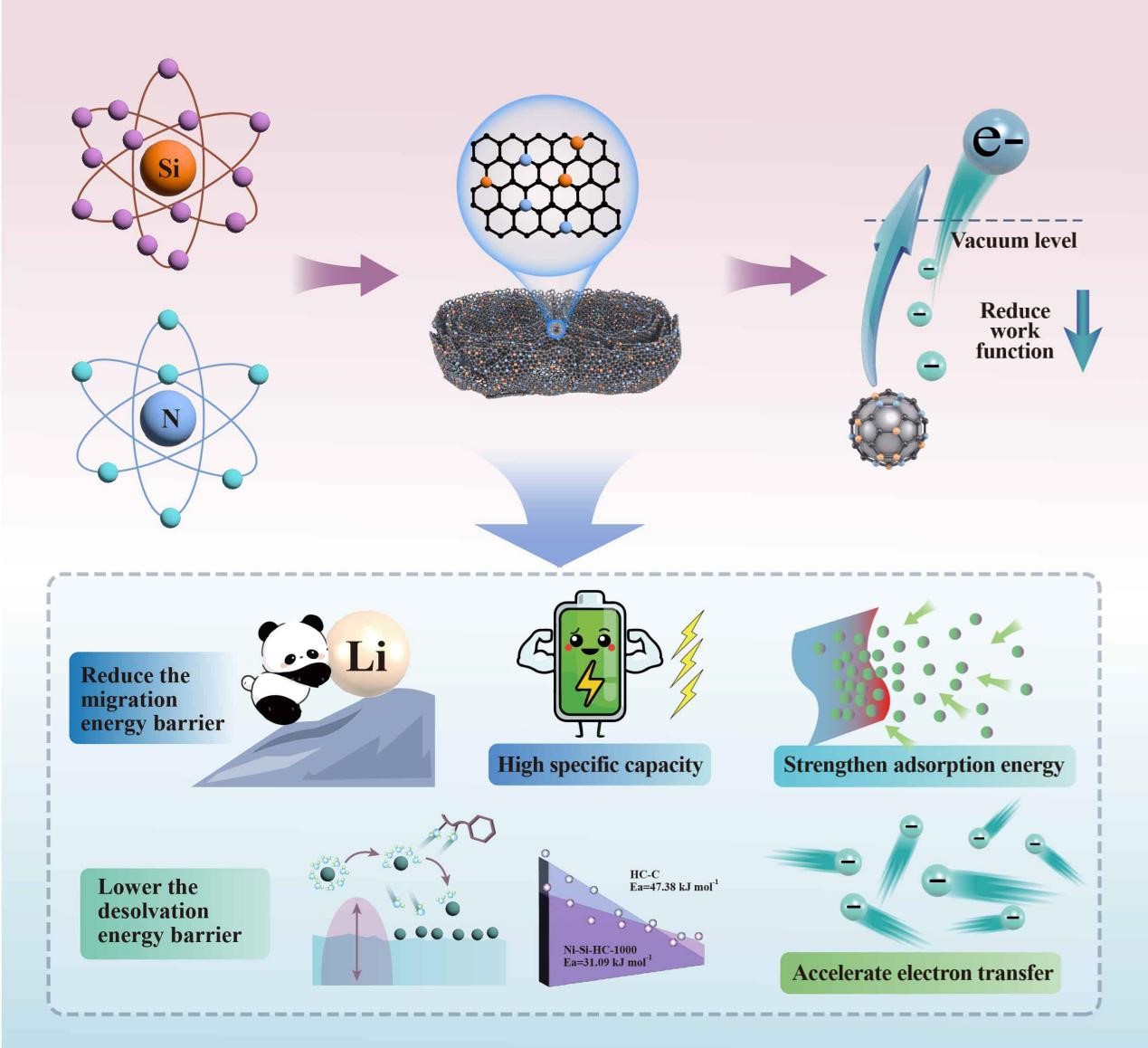

电池的性能高度依赖于电极材料的特性。商用石墨阳极的理论容量有限(372 mAh-1),并且由于高速率沉积锂金属而引起的安全问题,限制了锂离子电池的能量和功率密度。相比之下,具有随机取向微晶区域和丰富的内部多尺度孔隙的硬碳阳极,有望成为具有高能量和高功率密度的下一代锂离子电池的负极材料。但是,在循环稳定性和倍率性能方面仍有巨大提升空间,因而开发具有高储锂性能的硬碳阳极对于学术界和工业界来说迫在眉睫。基于此,朱晓东团队提出了一种以生物质夏威夷果壳为原料制备的氮-硅共掺杂硬碳负极(N–Si–HC)。理论计算证实,氮-硅共掺杂可有效降低表面功函数,促进锂离子的吸附与迁移。此外,N–Si–HC负极表现出显著缓解的电化学浓差极化和应力积累。因此,优化的N–Si–HC负极展现出优异的电化学性能:在10 C倍率下可实现158 mAh g-1的高可逆容量,2000次循环后容量保持率为84.2%,并实现了10,000次的超长循环稳定性。该研究为设计高性能硬碳负极提供了实用指导。

同时,该团队在国际知名期刊《Nano Energy》上发表题为“Nitrogen pinning promoted highly reversible TiNb2O7-graphene anodes for lithium-ion batteries”的文章。该文章深入探究了氮钉扎与TNO-石墨烯复合材料形貌结构之间的关系,解析了氮钉扎对复合材料异质界面电子分布、锂离子迁移动力学等的作用机制,及其与电化学性能之间的构效关系。该团队还在《Science China Chemistry》期刊上发表了题为“Entropy-mediated stable perovskite fluorides anodes for lithium-ion batteries”的文章。该文章以钙钛矿氟化物NaMF3(M代表锰、镍、钴、镁、铁)为研究对象,提出了一种熵介导的策略,以从根本上提高载流子传输动力学和电化学稳定性。22级研究生贾佳鑫和王晖分别为以上论文的第一作者,朱晓东教授和木天胜副教授为共同通讯作者。

以上研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省泰山学者人才工程计划、航天科工集团横向项目等项目的资助。