水系锌金属电池因其低成本、高安全性和环保特性,被认为是未来储能领域的重要解决方案。然而,锌负极的热力学不稳定性限制了其长期循环性能和实际应用,主要表现为锌枝晶的生长、严重的析氢反应、腐蚀反应等。研究表明,界面修饰是提升锌负极电化学稳定性的有效手段之一。合理的界面化学与结构设计是突破锌负极电化学性能瓶颈的关键。

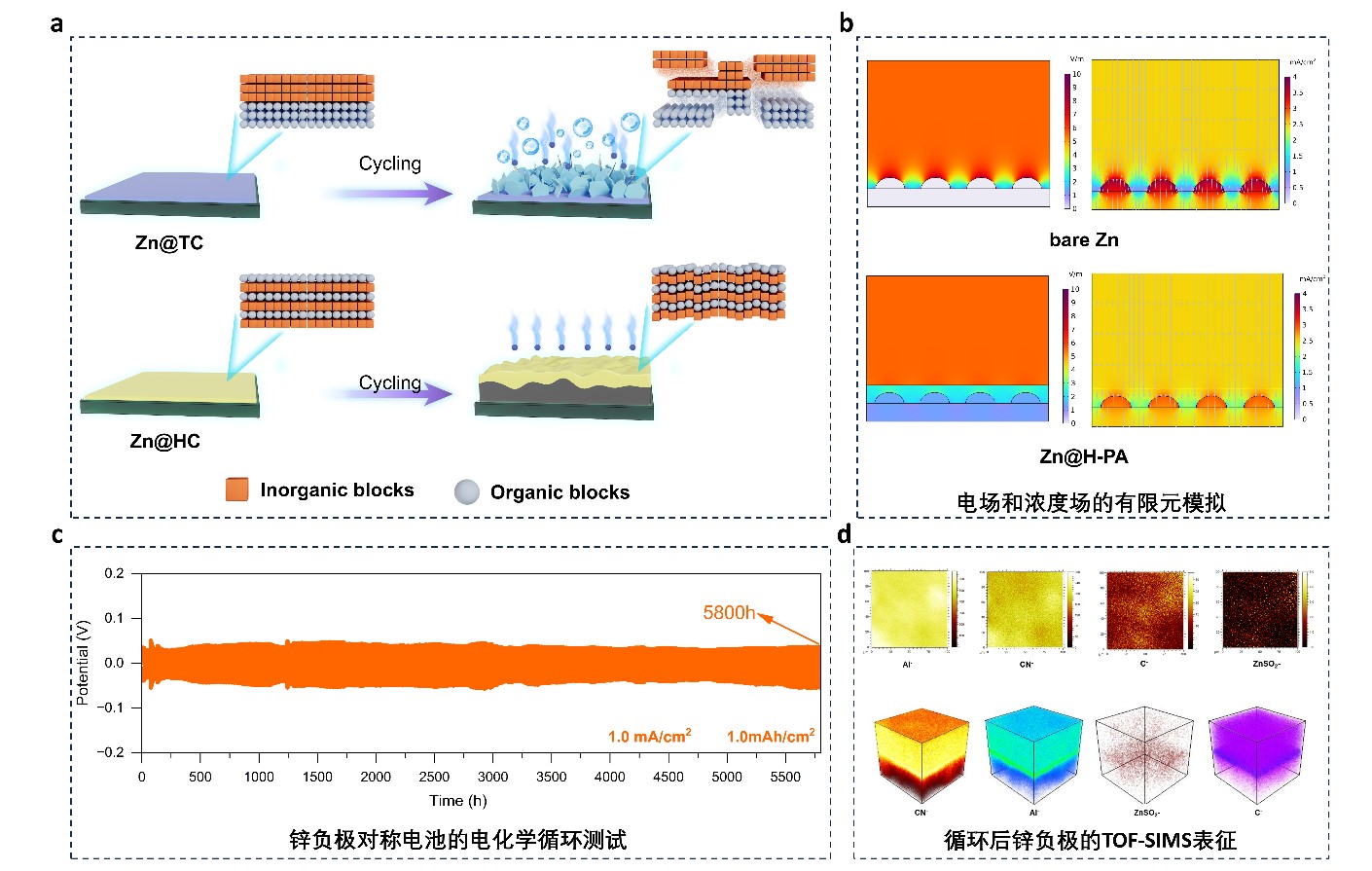

近日,化工学院朱晓东、木天胜团队利用原子层沉积(ALD)和分子层沉积(MLD)技术成功开发了一种用于锌金属负极保护的有机-无机复合界面,实现了有机聚脲(PU)和无机氧化铝(Al2O3)组分在分子-原子尺度的杂化。相关的理论计算和实验表明,复合界面中的极性官能团有利于锌离子的配位与输运,能够实现界面良好的“亲锌”属性,降低锌离子的扩散能垒。同时,无机组分的引入增强了复合界面的机械稳定性。基于此,复合界面保护的锌负极展现了良好的电化学稳定性。在1.0 mA/cm-2、1.0 mAh/cm-2下,锌负极稳定循环5800小时。在2.0 mA/cm-2、2.0 mAh/cm-2下,锌负极稳定循环5000小时。此外,锌负极的电化学稳定性也在扣式和软包全电池中得到了验证。

结合TOF-SIMS、深度XPS刻蚀、AFM等表征技术,该工作深入解析了复合界面的电化学演变,解析了界面电化学性能与界面机械性能之间耦合关系。以上成果以“Artificial organic-inorganic hybrid interface enables reversible Zn anodes”为题发表在Nano Energy期刊。化工学院教师木天胜为第一作者,朱晓东教授为通讯作者。以上研究得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金、山东省泰山学者等项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2025.110835