为深入贯彻“三下乡”社会实践精神,推动科学教育向乡村延伸,青岛科技大学赴河南省开封市兰考县暑期"三下乡"社会实践团队积极响应号召,奔赴河南省开封市兰考县兰阳街道开展支教活动。此次支教,让团队成员们对基层教育现状有了深刻认知,也与乡村孩子们结下了深厚情谊。

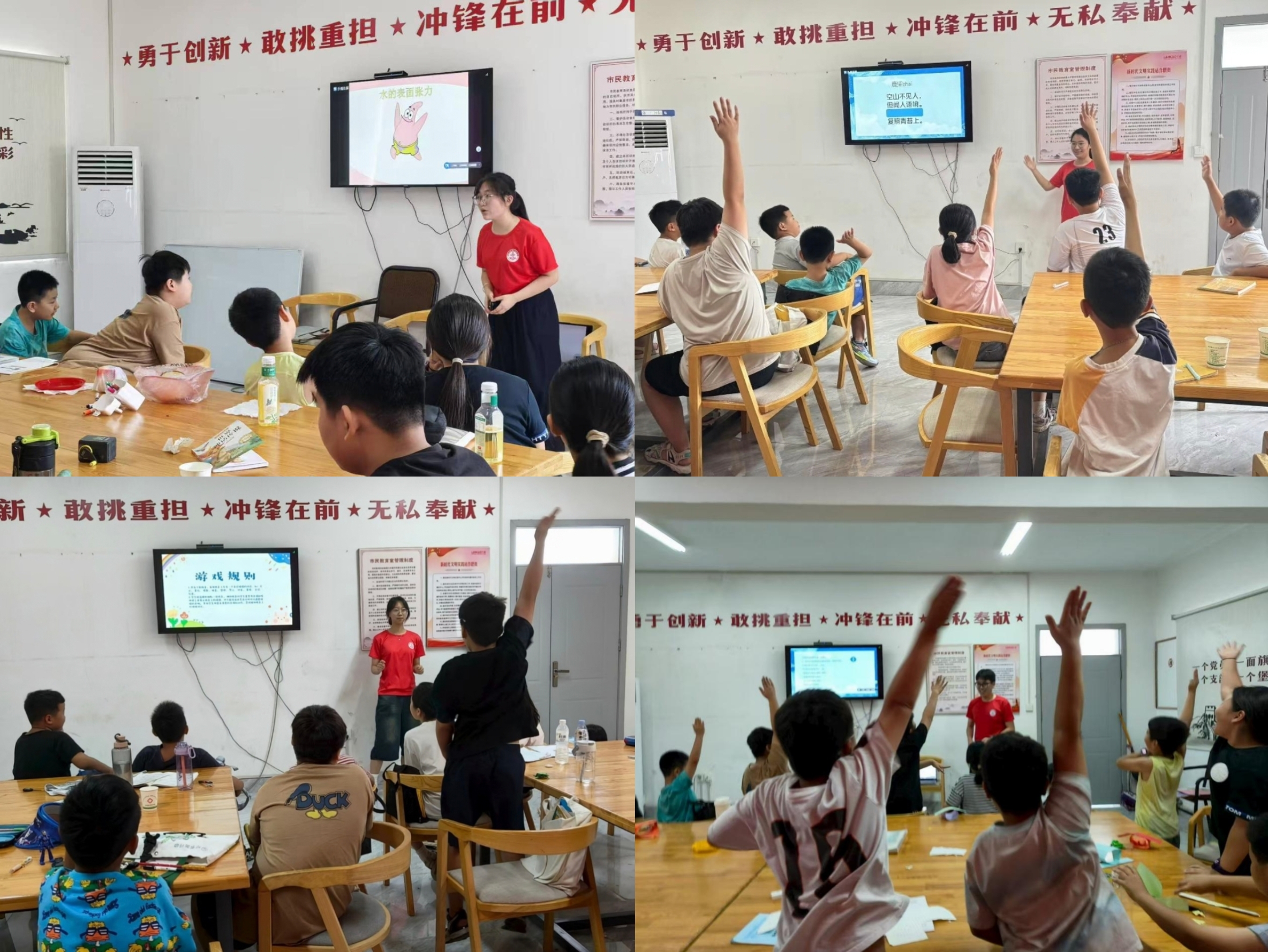

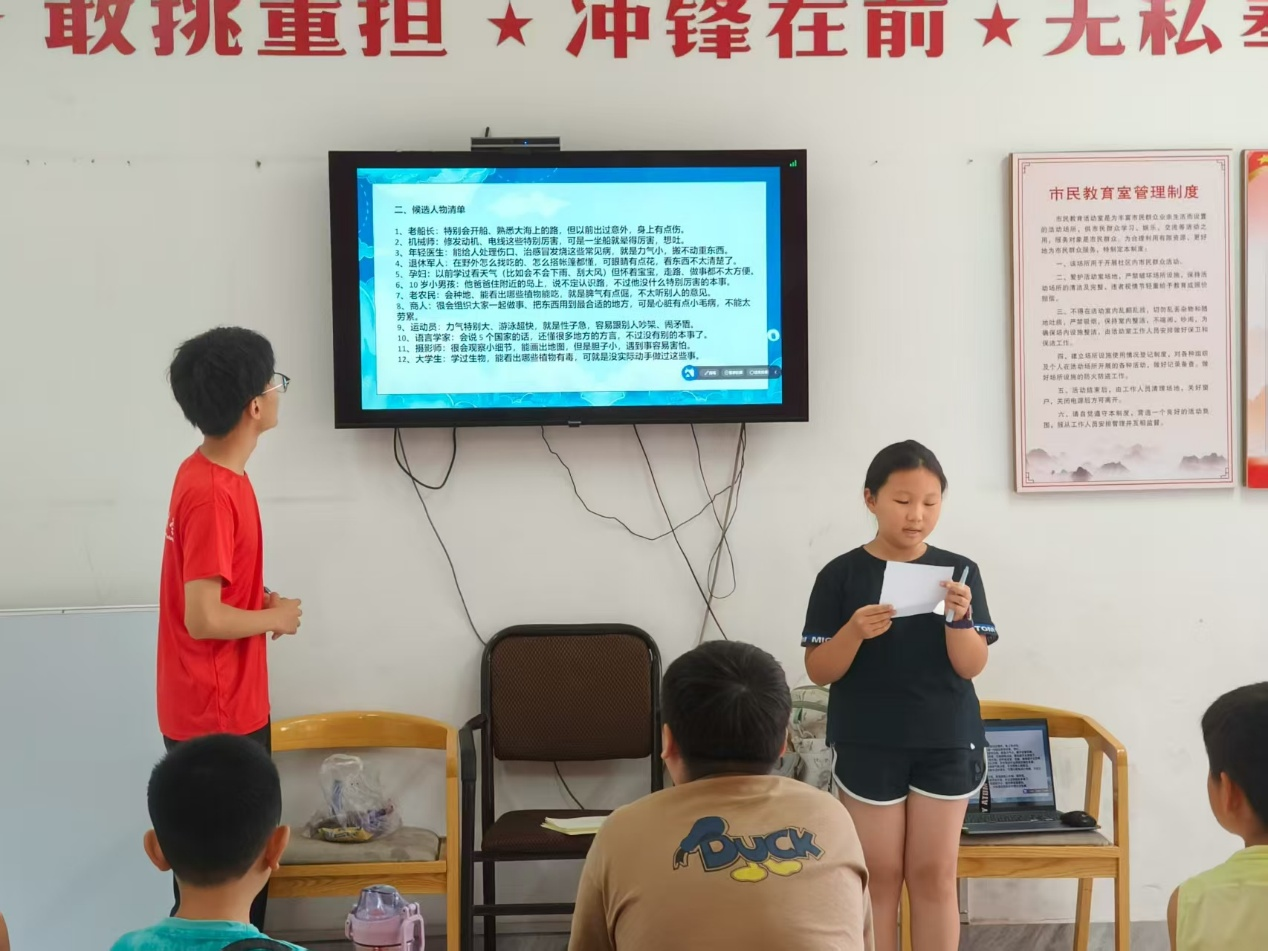

在支教这几天,团队成员们每天晚上提前准备好课程。晨读课通过奖励式学习法引导孩子们背诵古诗,并以趣味游戏检验学习效果,充分调动了孩子们的参与热情。手工折纸课通过动手实践,提高孩子们空间和平面想象能力。科学讲解课结合团队成员们的专业知识,细致地讲解实验现象原理,并且多数实验可以让孩子们动手操作,感受实验的魅力。心理课带孩子们做心理小游戏,不仅锻炼孩子们的反应速度,同时强化了他们的记忆能力。作业课辅导孩子们写作业,让团队成员们更好的了解孩子,因材施教。成员们不断摸索,学会用更生动有趣的方式授课,激发孩子们的学习兴趣。同时,他们也清醒地认识到自身在知识储备和沟通能力方面存在的不足,这激励着他们在未来不断学习提升。

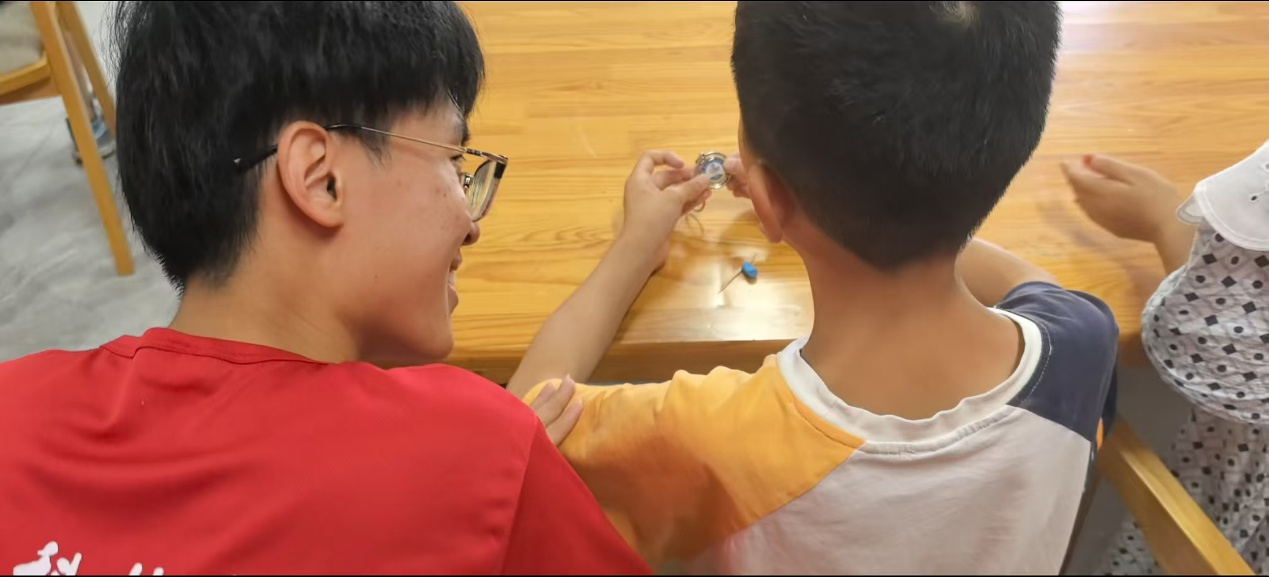

筹备“彩虹泡泡龙”实验时,团队成员们未曾料到,这场看似寻常的活动竟会成为记忆里最深刻的一课。起初,大家总顾虑孩子们会打翻溶液,弄得到处狼藉,可当孩子们用自己绘制的棉巾纸蘸上泡泡水,轻轻一吹,一条绚烂的彩虹泡泡龙便跃然眼前——那一刻,孩子们屏息凝视的模样,瞬间驱散了团队成员所有的预设与担忧。这场实验,让课本上的专业知识真正与实践课程相融相契,当看到知识在孩子们眼中绽放出奇妙的光彩,一种难以言喻的自豪感便在团队成员心中悄然升腾,久久不散。

后来的折纸课上,孩子们总把彩纸折成“泡泡的形状”,内向的小朋友向团队成员们展示他画的奥特曼和火柴人,还把叠好的赛车放在团队成员们手里,说要送给团队成员们当礼物。来接孩子的阿姨笑着感慨:“这些娃平时在家调皮得很,今天乖得像换了个人。”团队成员们忽然领悟,所谓教育,或许就是在这些笨拙的互动里,让孩子敢尝试、愿分享,而团队成员们收获的,是被信任的温暖,和重新发现世界的童真视角。

这段时光教会团队成员们的,远比教案本上的知识点更珍贵:教育从不是单向的给予,而是像那些彩色泡泡龙,你用心吹出去,总会在某个瞬间,折射出意想不到的光芒。

这里的孩子,天真活泼又很懂事。有一个女孩子,八岁,带着自己的弟弟在班里学习。虽然这个女孩子才八岁,但是已经非常懂事地照顾自己的弟弟了,手工课比较难的部分自己学会之后也会细心的教会自己的弟弟,下课之后和朋友玩也会带着弟弟。上课弟弟不愿意听课,她也会认真的约束弟弟,让弟弟努力学习。

还有个孩子向支教成员倾诉,妈妈为生计奔波常年上班,爸爸患有高血压需要照料,舅舅也已两年未归,孩子常年缺乏父母的陪伴。但他仍然对学习充满热爱,课下积极询问老师实验的具体原理,对学习的求知欲让成员们不禁动容,离别之际,一位成员将青岛科技大学校徽赠与一个孩子,与他定下“九年之约”,希望以此点亮孩子心中对外面世界的向往,鼓励他努力学习,奔赴美好未来。

在支教过程中,团队成员们发现,简单的游戏互动或一句鼓励的话语,就能让这些内心孤寂的孩子逐渐敞开心扉。这让大家深刻明白,教育的意义不仅在于教书,更在于育人,要关注孩子的心灵成长。

此次支教,不仅让乡村孩子们得到了来自外界的关怀与知识滋养,也让青岛科技大学的学子们收获颇丰。他们在这段经历中褪去青涩,真正成长起来,成为了传递希望的“火种”。成员们纷纷表示,很荣幸能成为孩子们的启蒙者,未来会将这份支教的热情持续传递下去,让更多乡村孩子受益。

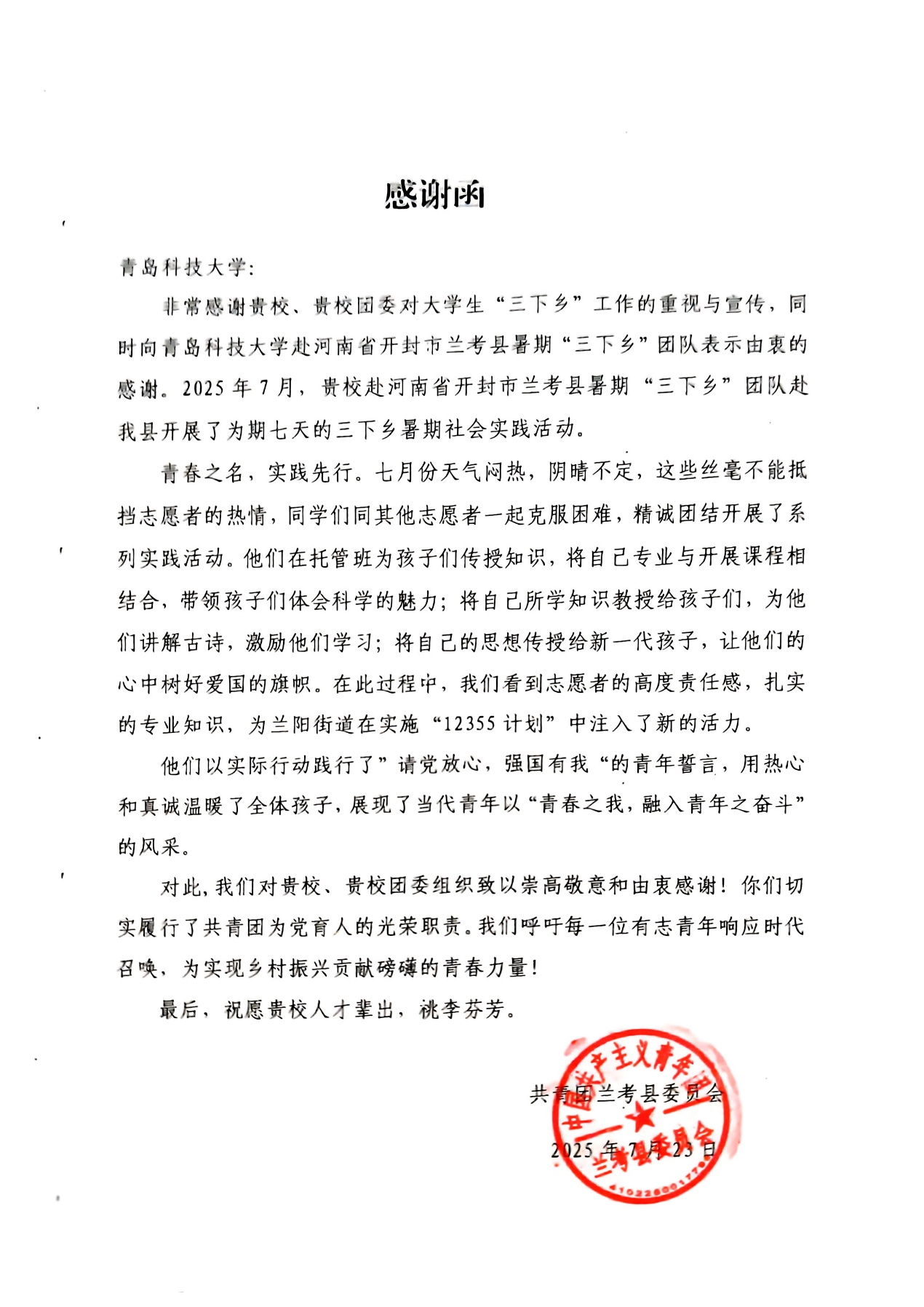

此次支教活动,得到了当地共青团兰考县委员会的高度认可。共青团兰考县委特意为该团队写了一封感谢信,信中对团队成员们的辛勤付出和专业教学给予了充分肯定,赞扬他们为国家“12355计划”注入了新的活力,为乡村孩子们带来了知识和关爱。这封感谢信不仅是对团队成员们的鼓励,更是对他们支教工作的高度认可。

这段宝贵的支教经历,让团队成员深刻体会到教育公益的价值,更坚定了投身其中的信念。他们呼吁社会各界更多地关注乡村儿童的教育与成长,汇聚更多力量,为乡村教育事业添砖加瓦。相信在未来,青岛科技大学的学子们会继续秉持这份初心,以自己的微薄之力,为乡村孩子们点亮更多希望之光。